Analyse sur le rapport du Sénat IA et la création

Le développement de l’intelligence artificielle a bouleversé le domaine de la création artistique. Il est alors nécessaire de réfléchir à la façon dont l’émergence des nouvelles technologies et la création peuvent être conciliées.

A ce sujet, certains sénateurs tels que Agnés Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias et Laurent Fafon ont rédigé un rapport en juillet 2025, visant à garantir la coexistence d’une IA éthique et la protection du droit d’auteur.

Cette mission d’information, menée par la commission de la culture du Sénat, présente une démarche stratégique et ambitieuse censée aboutir à la mise en œuvre d’une législation européenne, conciliant innovation technologique et protection des droits des créateurs.

Dans le cadre de cette coexistence nécessaire, les sénateurs rappellent que la création humaine (doit rester) au cœur du système de la propriété intellectuelle. C’est donc dans cette perspective que les rédacteurs ont présenté 9 recommandations afin d’élaborer les contours d’une rémunération destinés aux ayants droits dont les contenus ont été exploités par les plateformes d’IA générative.

I) La tentative de créer un nouveau droit patrimonial pour les auteurs : un droit à la rémunération des ayants droits culturels face au développement des systèmes d’IA

La principale problématique de la fouille de données instaurée par l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle réside dans l’obtention préalable de l’accord des ayants-droits, lequel est bien souvent bafoué lors de l’exploitation d’œuvres destinées à alimenter une plateforme d’IA générative.

Cette absence d’accord n’est pas seulement symbolique, dès lors qu’il fait également perdre aux titulaires des droits la possibilité de consentir à l’exploitation de son œuvre en contrepartie d’une redevance.

C’est précisément cette idée, défendue pour la première fois lors d’une question écrite introduite par le Sénateur Bruno ROJOUAN en juillet 2024 concernant les difficultés que rencontrent les voix françaises dans les films et séries dont le métier pourrait disparaître à cause du développement de l’intelligence artificielle que les rapporteurs défendent également.

Ces derniers proposent ainsi de créer un droit à la rémunération des ayants droits culturels face au développement massif des systèmes d’IA.

Ce droit à la rémunération des ayants droits culturels permettrait à ces derniers d’avoir un contrôle sur la traçabilité de leurs œuvres utilisés par un fournisseur d’IA à usage général.

Le droit à la rémunération des ayants droits culturels constituerait un “ nouveau droit patrimonial” adapté à cette nouvelle évolution technologique.

De plus, cela permettrait également de renforcer les droits moraux dont le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Cette prérogative permet à l’auteur de s’opposer à la dénaturation et à l’altération de son œuvre tant dans la forme que dans l’esprit.

Dans ce contexte, cette prérogative est un élément clé pour les auteurs afin qu’ils puissent contrôler le respect de l’utilisation de leurs œuvres à des fins d’entrainements de modèles d’IA. Cette prérogative conférée par le droit d’auteur est adaptée dans un environnement technologique en perpétuel évolution.

Par ailleurs, les rapporteurs mettent en lumière l’apparition d’une concurrence déloyale face aux nouvelles formes de création générées par IA qui soulèvent des interrogations de nature économiques, sociales et culturelles.

Certains experts qualifient le contenu généré par IA de « quasi- œuvres » lesquelles ne remplissent pas la condition d’originalité propres aux œuvres de l’esprit.

Afin qu’une œuvre de l’esprit soit protégée par le droit d’auteur, cette dernière doit remplir la condition d’originalité, élément majeur de protection.

D’une manière plus large, la conception européenne de l’originalité est définie par « les choix libres et créatifs de l’auteur ».

De ce fait, la jurisprudence affirme une conception personnaliste du droit d’auteur, tendant à ce que la création d’une œuvre de l’esprit résulte du seul travail intellectuel d’une personne physique. En d’autres termes, seule une personne physique peut se voir conférer des droits d’auteurs sur une œuvre de l’esprit.

In fine, à l’heure actuelle, une « création » générée par une machine, ne peut être qualifiée d’œuvre de l’esprit à raison de l’absence de la condition d’originalité.

L’absence de créativité des « quasi- œuvres » générées par une IA échappent par nature à la protection conférée par le droit d’auteur. En ce sens, ces « quasi-œuvres » sont susceptibles d’être exploitables beaucoup plus rapidement que les œuvres de l’esprit.

Cependant, ces « quasi- œuvres » générées par des machines posent un véritable défi économique.

En effet, au regard des capacités de productions rapides à des prix très bas, conjuguée au volume de contenus en masse qu’elle génère, ces quasi-œuvres générées par l’IA présentent une véritable menace au sein du domaine culturel.

Les rédacteurs alertent sur deux risques majeurs : la substitution des créateurs par les machines et la dévitalisation de la création artistique par une production standardisée et déshumanisée.

Ces « quasi -œuvres » présentent donc un risque de perte d’authenticité et d’originalité des œuvres de l’esprit dans une période technologique en constante évolution.

Enfin, les rapporteurs s’intéressent au statut juridique des créations générées par l’IA.

Ces derniers relèvent une distinction fondamentale entre deux types de contenus générés par IA, à savoir :

- Les contenus assistés par l’IA

- Les contenus intégralement générés par IA

Les contenus générés grâce à l’intelligence artificielle peuvent être classés en deux catégories.

Les contenus assistés par l’IA impliquent une intervention humaine significative, l’IA est utilisée comme un outil, au service de la créative humaine. Dans ce cas, l’œuvre porte l’empreinte de l’auteur, et le droit d’auteur peut s’appliquer classiquement.

En revanche, les contenus intégralement générés par l’IA sont produits sans intervention créative humaine. L’IA agit alors de façon autonome, ce qui remet en cause l’application du droit d’auteur, réservé aux personnes physiques. Le régime juridique de ces contenus n’est pas encore défini en droit français.

Il est intéressant d’approfondir l’analyse sur les contenus assistés par l’IA avec un degré d’intervention humaine plus ou moins grande. Dans le cadre de la création d’une œuvre de l’esprit, l’intelligence artificielle peut être mobilisée comme un outil d’aide à la créationpar l’auteur, sans pour autant se substituer à ce dernier.

Lorsque l’auteur conserve une maîtrise intellectuelle et créative sur le résultat final, l’IA intervient simplement comme un moyen technique.

L’œuvre crée reflète d’une démarche personnelle et créative propre à l’auteur. Ainsi le droit d’auteur peut s’appliquer classiquement dans le respect du critère d’originalité, comme l’expression d’un choix libre et créatif de la part d’une personne physique.

Néanmoins, les contenus intégralement générés par l’IA soulèvent des questions complexes sur la nature de la création artistique et intellectuelle à l’ère numérique.

De plus, ces éléments de réflexion remettent en question les fondements mêmes du droit d’auteur, conçu pour protéger les créations de l’esprit humain. L’originalité de ces productions, critère essentiel du droit d’auteur, devient alors sujet à débat.

II) Une réglementation juridique insuffisante et inadaptée afin de concilier le droit d’auteur et l’innovation technologique

Dans une seconde partie, le rapport poursuit son analyse au regard de l’encadrement juridique de IA, les rapporteurs présentent les véritables failles et insuffisance de la réglementation juridique actuelle, étant qualifiée « inadaptée ».

Un des fondements juridiques en la matière est la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Ce texte pose un socle juridique visant à intégrer les droits de la propriété intellectuelle au sein du marché numérique européen.

Dans un premier temps, les rapporteurs soulèvent un véritable flou juridique dont les fournisseurs d’IA à usage général ont su tirer parti.

En effet, la présente directive prévoit une exception nommée « text and data mining », transposée dans le code de la propriété intellectuelle. Cette exception permet aux fournisseurs d’IA d’alimenter leur système d’IA à usage général par des données intellectuelles (œuvres de l’esprit) sans obtenir l’autorisation des ayants droits au préalable.

Néanmoins, ces derniers bénéficient de cette exception sous réserve de respecter les conditions de ladite exception prévue à l’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle lesquelles regroupent :

1) La fouille de données à des fins de recherches scientifiques, laquelle doit être réalisée par un organisme de recherche ou une institution de patrimoine culturel et dont l’accès aux œuvres doit être licite (œuvres libres de droits).

2) La fouille de données licite, faute pour le titulaire des droits de s’y être opposé. Cette opposition doit être exprimée de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

Le rapport précise les limites du text and data mining, lequel s’applique uniquement pour les contenus librement accessibles. De plus, les titulaires de droit peuvent s’opposer explicitement à cette fouille de données au moyen du droit d’opt out consacré à l’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle.

Ce droit permet aux ayants droits de s’opposer à toute utilisation de leurs œuvres afin qu’elles fassent l’objet d’un entraînement par une plateforme d’IA générative.

Les titulaires de droit doivent manifester leur opposition, à travers des mentions techniques ou contractuelles tels que des métadonnées ou encore de conditions générales d’utilisations.

Toutefois, une telle opposition n’empêche pas systématiquement l’accès ou l’utilisation de leurs contenus par les plateformes d’IA générative.

Sur ce point, le rapport précise que cette clause doit être analysée avec nuance, car depuis l’entrée en vigueur de la directive, le text and data mining a conduit aux pratiques de moissonnage de contenus protégés par les fournisseurs d’IA à des fins d’entraînement de leurs modèles, sans que les ayants droits ne parviennent valablement à s’opposer à celles-ci.

Enfin, le rapport confirme que les fournisseurs d’IA doivent se soumettre à la règle du triple test prévu afin de garantir le respect des œuvres de l’esprit, in fine des droits d’auteurs.

Ce mécanisme, permettant aux Etats signataires de créer des exceptions aux droits d’auteurs prévu à l’article 9.2 de la Convention de Berne trois conditions cumulatives précises, à savoir :

- L’utilisation de l’œuvre soit limitée à certains cas spéciaux

- L’utilisation ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre

- L’utilisation ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur

Le second fondement juridique énoncé dans ce rapport est le RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, lequel présente un certain nombre de limites selon les rapporteurs.

Ces derniers se fondent sur mécanisme de la clause d’opt out(clause de retrait) prévu à l’article 53(1)(c) du présent règlement, qui s’accompagne par un code de bonnes pratiques non contraignant afin de respecter l’effectivité du droit d’auteur européen.

L’article 56 du présent règlement prévoit un code de bonnes pratiques non contraignant.

Ce code s’articule autour de trois grands axes principaux en matière de transparence, respect des droits d’auteurs et de sécurité à la charge de tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général.

Depuis 2024, trois versions de ce code de bonnes pratiques ont été publiées, la dernière date du 11 mars 2025.

En matière de protection des droits de propriété intellectuelle, cette troisième version du code prévoit un certain nombre d’obligations à l’égard des fournisseurs d’IA à usage général.

L’objectif de cette nouvelle version est de renforcer le respect de l’exception de fouille de textes et de données (TDM) prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/790.

Ce code prévoit également des règles afin de garantir la transparence concernant les clauses d’opt-out.

D’une part, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent établir une politique interne garantissant le respect des droits d’auteurs tout au long du cycle de vie des modèles d’IA. De plus, ils doivent mettre en œuvre des mesures raisonnables pour atténuer le risque et prévenir les violations du droit d’auteur en aval par des modèles d’IA.

Concernant l’exception text and data mining, les fournisseurs doivent utiliser exclusivement des « crawlers » robots d’exploration respectant les protocoles (ex : robots.txt) et exclure explicitement les sources piratées.

D’autre part, le code de bonnes pratiques propose des règles qui renforce l’efficacité de la clause d’opt out. En effet, les fournisseurs ont l’obligation de partager publiquement des informations sur le respect des réserves de droits. Ils doivent également fournir des détails sur les robots d’exploration et leurs fonctionnalités (robots.txt.)

Cette troisième version a suscité de nombreuses critiques notamment par l’intermédiaire de la commission des affaires européennes du Sénat, laquelle dans un avis politique du 14 mai dernier [1], a remis en cause l’efficacité des mesures entreprises pour protéger le droit d’auteur face à l’émergence des plateformes d’IA génératives ainsi que la difficile mise en œuvre du droit d’opposition des ayants droits.

La commission des affaires européennes du Sénat appelle la Commission européenne à faire preuve de fermeté face aux pressions de certains fournisseurs de modèles d’IA à usage général, afin de garantir une application rigoureuse du RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

De ce fait, une quatrième version du code est attendu au plus tard pour le 2 aout 2025 date limite fixée par le RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

Ce code de bonne pratique illustre le fait qu’il est difficile de parvenir à un consensus afin de concilier la protection du droit d’auteur et le développement des systèmes d’IA.

Une nouvelle version du code est attendu afin de parvenir à un consensus.

Dans un second temps, les rapporteurs analysent également la portée de l’article 53(1)(d) du RIA et notamment l’obligation fondamentale de transparence des données utilisées à la charge des fournisseurs d’IA prévue à cet effet.

En effet, cet article impose désormais à tous les fournisseurs de contenus réalisés par une IA générative de publier un résume suffisamment détaillés des données servant l’entrainement de leurs modèles.

Selon les rapporteurs, cette obligation implique le respect du droit à la rémunération des ayants droits culturels dès lors que les œuvres ont été utilisées durant la phase d’apprentissage des IA.

A cet effet, les rapporteurs estiment nécessaire de concilier l’obligation de publier un « résume suffisamment détaillé » avec le secret des affaires mit en avant par les plateformes d’IA génératives afin de préserver la nature de leurs données d’entrainement.

[1] AP_code_bonnes_pratiques_ADOPTE_def.pdf

A ce sujet, le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en date du 9 décembre 2024 visant à établir des règles harmonisées lors de l’usage de l’intelligence artificielle a précisé le périmètre de l’obligation de transparence.

Ce rapport précise que le secret des affaires ne peut détourner la finalité de l’obligation de transparence prévu à l’article 53(1)(d) du RIA destinée avant tout à aider « un titulaire de droits » à exercer et défendre ses droits.

De plus, le secret des affaires ne peut conduire à écarter les dispositions du RGPD lorsqu’un traitement de données personnelles réalisé par une IA et contesté par l’intéressé (CJUE-C-203/22- Dun & Bradstreet Austria ).

En somme l’obligation de transparence au sens du RIA s’étend au-delà des contenus protégés par le droit d’auteur et le droit voisin puisqu’elle intégré également celui des données personnelles visées notamment par le RGPD.

Cette analyse proposée par le ministère de la culture met en lumière la complexité du système juridique actuel, et les différents liens entre les fondements juridiques en la matière.

Enfin, les rapporteurs prônent un partage de la valeur équilibré entre les acteurs IA et ayants droits.

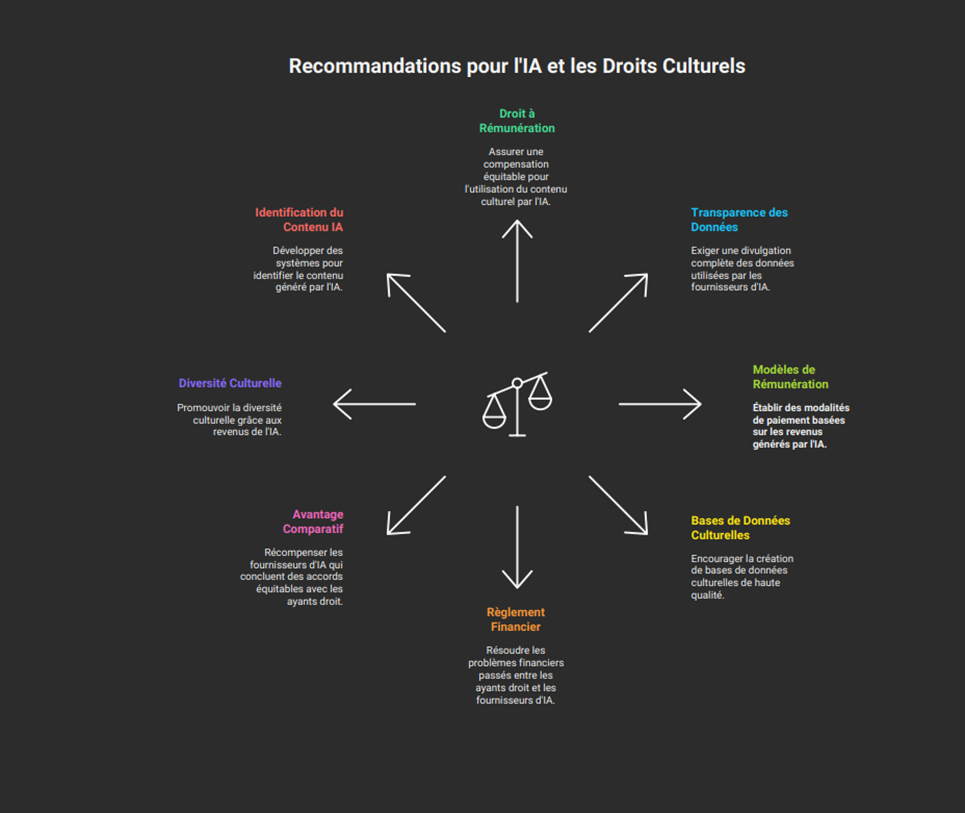

Ils démontrent que les deux enjeux ne sont pas antinomiques à travers neuf recommandations.

Ces recommandations visent à concilier les impératifs juridiques avec les nécessités économiques afin de garantir l’effectivité du droit d’auteur et le développement d’une IA éthique.

A titre d’exemple, ces recommandations visent à promouvoir le respect au droit à la rémunération des ayants droits culturels en définissant les modalités de rémunération en fonction des revenus générés par les fournisseurs d’IA tout en créant des conditions d’un réel avantage comparatif pour les fournisseurs d’IA vertueux.

L’objectif est donc de mettre en œuvre un cadre juridique en faveur d’une rémunération effective des ayants droits.

Cette réglementation impliquerait de renforcer l’obligation de transparence des données utilisés par les systèmes d’IA.

De plus, le rapport propose un cadre visant à renforcer les prérogatives des ayants droit en leur permettant d’identifier plus facilement les contenus intégralement générés par l’IA, afin d’assurer une meilleure transparence et protection de leurs œuvres.

Le second objectif est de nature économique dès lors qu’il vise à définir des modalités de rémunération en fonction des flux de revenus générés par les fournisseurs et déployeurs d’IA.

Les rapporteurs insistent également sur le fait de créer de réel avantage comparatif pour les fournisseurs d’IA vertueux afin de nouer des relations équilibrées entre les ayants droit culturels et les fournisseurs d’IA.

Les rapporteurs soulignent que garantir la transparence et la rémunération des données utilisées par l’IA sont des conditions sine qua non à l’émergence d’un modèle européen respectueux de la création et attractif pour l’innovation.

Envie d’en savoir plus ? Suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de l’actualité du droit de la propriété intellectuelle et du droit des nouvelles technologies !

HIRO Avocats : Présentation | LinkedIn

Maître Jonathan Elkaim – Avocat

Maya Benhaim – Juriste

Laisser un commentaire